負責草擬規管一手住宅銷售條例的委員兼城市大學建築科技項目高級講師潘永祥接受本報記者訪問時指出,一手住宅物業銷售條例實施近三年以來,業界基本上已適應條例的要求,運作良好,當中最爭議的售樓書太厚問題,他認為,由於要提供更多資料,售樓書厚是無可厚非,對一般市民來講或會較複雜,但實際上一些資料如大廈公契、周圍規劃土地用途、公契所佔業權分數以計算管理費亦是必要資料。他建議,由於未必所有取售樓書者都一定買樓,發展商可在派發售樓書同時,加入光碟版售樓書以供選擇,以減省部分印刷費支出,部分準買家亦可不用手持又厚又重的售樓書周圍走。

他指出,雖然業界或置業者都表示應於售樓書內加入實際每呎管理費,但法例精神是公佈資料一定要準確,因此要發展商準確提供1年至2年後的實際每呎管理費,未必能準確下定論,所以未能提供實際每呎管理費是有法律規限,要修改亦要修例。而開售前7天派售樓書,3天前開價是符合買賣雙方的利益。

由於新例下部分資料未必於售樓書內表達,消費者要自行注意,如不可以自由開關窗戶的房間(固定窗戶),售樓書內不可以稱為睡房,可能改稱閱讀室等。

宜檢討唧牙膏式賣樓 防價單誤導

不過,新例實施近三周年以來最令他「驚訝」的,是至今仍有發展商採用「唧牙膏式」賣樓,這是有違當初立例時的原意。他指,部分發展商公佈首張價單後,並非推出全部已公佈價單單位,而是推售小部分,其後又將部分已公佈價單而未推售單位加價,會容易出現誤以為有低價單位推出,但其實該低價單位從來未推出發售已加了價,造成誤導。他認為,雖然現時樓市已不如以往般熾熱,但未來要檢討新例時,應杜絕「擠牙膏式」賣樓方式。

事實上,發展商漸適應新例後,都於價單及銷售安排上見招拆招,如新例規定發展商首張價單單位數目,不能少於項目單位數目的一定比例,發展商卻在銷售安排上「做手腳」,令每次發售單位只佔項目小部分。銷監局又提出發展商不適宜公佈單位平均呎價,反令發展商可以標榜「最低售價」作為賣點,打造平價賣樓印象,但期後卻大幅加價。近期則於價單增優惠上作出改動,減少直接減價帶來的負面效果。

應加入管理費 需否維修斜坡等

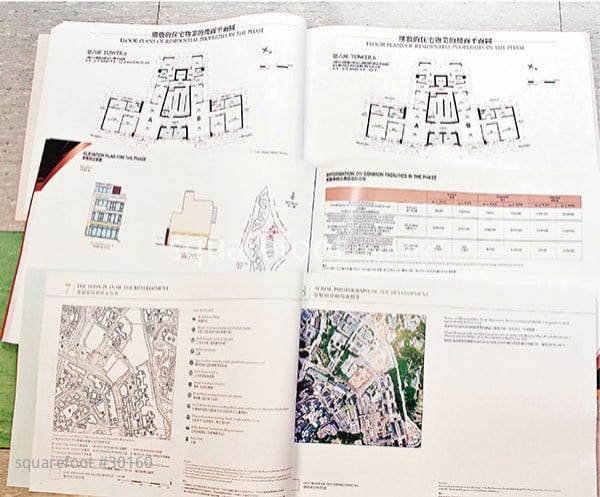

九龍建業市務及銷售部總經理楊聰永接受本報記者訪問時表示,新例實施快三周年,業界大致上已適應,投訴亦比新例實施初期為少。不過,他坦言,售樓書太厚太重,是否可以減省部分資料如鳥瞰圖、可豁免面積,及全份大廈公契,將此部分資料安放於售樓處內免費供公眾閱讀。至於管理費、會所設施以及要否負責維修斜坡等應放回售樓書內。

他指出,現時售樓的透明度已相當高,發展商都為售樓書等開支增加成本,亦增加人手處理開售、價單及成交上網等,開售抽籤時用電腦進行,只是開售時靠經驗來處理人流管制,發展商於廣告、推廣及銷售安排上其實都已相當審慎。

銷監局與發展商應多交流檢討

他認為,新例下,當局與業界甚少面對面交流,只是於銷監局網頁的作業備考作出提問,業界從作業備考指引作為基礎來運作,因此建議銷監局應與發展商多點會面,互相進行交流,作出檢討。

Like

| Property Type | Price | Ads Period |

|---|---|---|

| For Sale Property | ||

Normal Listing Typical One | HKD:1000 (or Hsemoney:1000) | Valid:90 days |

Golden Top Listing Higher position than Top listing 2-3times better performance | HKD:3000 (or Hsemoney:3000) | Valid:60 days |

| Rental Property | ||

Normal Listing Typical One | HKD:1000 (or Hsemoney:1000) | Valid:80 days |

Golden Top Listing Higher position than Top listing 2-3times better performance | HKD:3000 (or Hsemoney:3000) | Valid:60 days |